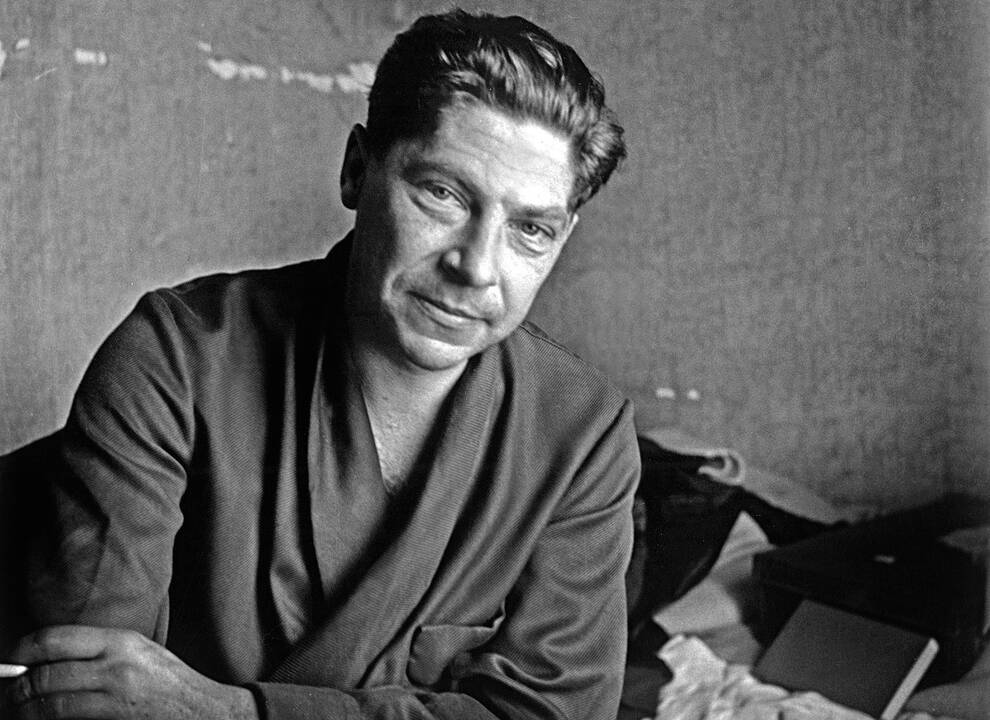

En 1983, entre la noche del 2 al 3 de marzo, se suicidó Arthur Koestler. Por su relación con España, creemos que este artículo podrá ser de su interés.

Eduardo Adsuara

Razón Española nº1

El suicidio de Arthur Koestler (en su apartamento londinense de Montpelier Square, en la noche del 2 al 3 de marzo española) ponía fin a una vida intensa, apasionada, contradictoria —en ocasiones—; pero fiel, en el tondo, a este tiempo nuestro (tan lleno de incertidumbres y paradojas); al que Koestler intento servir en su doble vertiente de hombre de acción y hombre de pensamiento. También para Koestler —como para tantos otros hombres de su generación— la Guerra Civil española supuso el punto de inflexión y de “conversión” (permítasenos la utilización del termino) en su búsqueda afanosa y urgente de la verdad y la vida.

Nacido en Budapest el 5 de septiembre de 1905 de padres judíos (la línea paterna provenía de Rusia, mientras que la materna provenía de Praga), su padre Henrik Koestler —representante de diversas sociedades de textiles británicas y alemanas— decide instalarse en Austria, apenas acabada la Guerra Europea de 1914-1918. A sus 17 años, entra en la Escuela Politécnica de Viena; pero no acabará sus estudios: en octubre de 1925 (en un gesto impulsivo, entusiasta y exaltado) rompe su cartilla universitaria ante un grupo de compañeros; para demostrarles —y demostrarse a sí mismo—que el hombre, a pesar de todo, puede ser dueño de su destino. Arthur tiene, en ese momento, 20 años de edad: fecha clave en la evolución de toda persona humana. Ha terminado su “etapa de crecimiento” y va a comenzar su “etapa de desarrollo”.

De 1925 a 1945, en efecto, la vida de Arthur Koestler es un vertiginoso compromiso con el entorno social que le rodea: miembro del “ala derechista” del movimiento sionista (que dirige Zeev Jabotinsky), viaja a Palestina para trabajar como campesino en un kibutz; pero su inquietud intelectual no se aviene con la pausa y la tenacidad de las faenas agrícolas. Su experiencia de ese año 1926 va a ser, al mismo tiempo, enriquecedora y decepcionante; de ella saldrán dos grandes novelas-testimonio: “Cruzada sin cruz” y “La torre de Ezra”.

En 1927 (en la Alemania de Weimar), Koestler entra a trabajar en el grupo Ullstein: como corresponsal de prensa en Palestina, primero; y en París, más tarde. Un brillante artículo sobre los trabajos científicos del físico Luis de Broglie le sitúa en primer plano del interés mundial. En 1931 participa en la expedición realizada al Polo Norte en “zeppelin”. Su fama es internacional. Apenas tiene 26 años.

Pero la inquietud política no le abandona. Y con el mismo entusiasmo con el que —en 1925— se alistó en las filas del movimiento sionista, el 31 de diciembre de 1931 ingresa, en secreto, en el Partido Comunista alemán. También ahora su necesidad de compromiso vital le lleva (en julio de 1932) a viajar a la Unión Soviética para trabajar como tractorista en una granja colectiva. La experiencia dura poco: enriquecido y decepcionado, a un tiempo, la volcará más tarde en su novela “Espartaco”.

Instalado en París como director de un “Comité de ayuda a las víctimas del nazismo”, es, de hecho, un agente del Komintern, a las órdenes de Willy Münzenberg (jefe de la propaganda comunista internacional para la Europa del Oeste). Y en tales actividades, le sorprende la Guerra Civil española de 1936. Y aquí va a comenzar la “conversión” o crisis que le llevará, paulatinamente, a romper con el materialismo marxista e iniciar su nueva etapa de “madurez” personal.

Con 31 años recién cumplidos (y como corresponsal de guerra del “News Chronicle” de Londres y del “Pester Lloyd” de Budapest) entra en la España nacional, enviado por Münzenberg. Descubierto por los “servicios de inteligencia”, ha de huir precipitadamente; pero unos meses más tarde (en febrero de 1937) otra vez vuelve a España: a la Zona republicana. Con la liberación de Málaga, es detenido y trasladado a Sevilla; en cuyos calabozos escribirá su famoso “Un testamento español”. La tenacidad de su primera esposa (Dorothy Ascher), el apoyo de sus innumerables amigos (Anthony Eden, entre otros) y la gran campaña internacional montada en su favor, consiguen su puesta en libertad. Regresará a Francia; pero algo muy hondo ha cambiado en la intimidad de Koestler.

La experiencia española fue decisiva, en este sentido. La constatación del dogmatismo y rigidez de las consignas soviéticas, la afrentosa lucha y destrucción del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), el asesinato de su propio jefe, Andrés Nin, la calumnia y el ensañamiento feroz de que hicieron gala los comunistas españoles; así como la tremenda brutalidad de las famosas “purgas” stalinianas de 1937-1938 hicieron mella en el ánimo de muchos de aquellos intelectuales que (como Koestler, Orwell, Dos Passos, etc.) veían en la Unión Soviética el paradigma de una utópica liberación del hombre.

En 1938 rompe con el Partido Comunista. Detenido por la policía francesa en octubre de 1939 por “extranjero sospechoso”, internado en el campo de concentración de Vernet, liberado, nuevamente arrestado y evadido, al fin, logra —tras una serie de aventuras rocambolescas— llegar a Inglaterra; mientras escribe su más famosa novela “El cero y el infinito”; la crítica más despiadada que se había escrito jamás contra el sistema totalitario y burocrático del stalinismo.

Las durísimas críticas de sus antiguos camaradas (“víbora lúbrica”, “hitlero-trotskysta”, “mal marxista” y “traidor”) no arredran, en absoluto a Koestler que (en su posterior novela “El yogui y el comisario”) prosigue sus ataques contra el régimen soviético. Koestler, sin embargo, no ha renunciado todavía a su activismo político. Y así, en 1945 (apenas finalizada la II Guerra Mundial), viaja a Palestina como corresponsal del “Times”; aunque, en realidad, colabora en las actividades terroristas del “Irgún” (la organización judía que dirige Menahen Beguin).

En 1948 —con la proclamación del Estado de Israel-Koestler define rotundamente su postura: ¡se acabaron las dobles fidelidades! O se adopta la nacionalidad judía o se adopta otra nacionalidad. Él, por su parte, se hace ciudadano británico y declara no reconocerse, en adelante, como judío. Pero una cosa es renunciar a la “nacionalidad judía” y otra cosa es poder renunciar al tipo de pensamiento que conforma lo que culturalmente puede llamarse una “mentalidad judía”.

Es verdad que —a partir de 1950— Koestler inicia un largo camino de reflexión intelectual sobre la realidad del hombre. Es verdad que (enfrentándose a Marx, a Freud y a Einstein) critica duramente lo que él llama el “reduccionismo” de una dialéctica talmúdica, “que es la propia de un sistema cerrado”. Koestler propone un “antirreduccionismo positivo”: síntesis de todas las disciplinas posibles, desde la microfísica a la neurobiología. A tal proyecto responde el famoso “Coloquio de Alpbach” (en Austria, 1968) al que concurren, entre otras eminentes personalidades, Ludwig von Bertalanffy —el padre de la Teoría General de los Sistemas—, el neurofisiólogo Paul D. Maclean, el psicólogo Jean Piaget, el genetista C.H. Waddington, el etólogo W.H. Thorpe, el psiquiatra Seymour S. Kety y el economista F.A. Hayek.

¿Qué pretende Koestler con ese “antirreduccionismo positivo”? Lo dirá con palabras definitivas: “volver al espíritu del Renacimiento y, por supuesto, volver a los orígenes: la filosofía griega”. Frente a quienes (como Skinner) no ven en el Hombre más que simples “ecuaciones matemáticas” —al estilo del “conductismo” de Watson—, Koestler afirma que el ser humano es un “holón”; es decir: “una entidad autorreguladora abierta que manifiesta, a la vez, las propiedades independientes de las totalidades y las propiedades de dependencia de las partes”.

Esta doctrina del “Holismo” (del griego “bolos”: todo) es la que expone en sus últimos libros, especialmente en “Jano”. Cada “holón” tendría, como Jano, dos caras: una, vuelta hacia el nivel inmediatamente superior de la jerarquía, en el que se integra para formar un “holón” más amplio; la otra, vuelta hacia el nivel inmediatamente inferior para integrar los “holones” subordinados en un todo.

Esta sucesiva integración de totalidades parciales lleva a Koestler a la concepción “jerárquica” y “organicista” de la sociedad. “Una sociedad sin estructura jerárquica —escribe Koestler en “Jano”—sería tan caótica como los movimientos fortuitos de las moléculas de un gas”. Su “Totalismo” (que esto significa “holismo”) difiere, sin embargo, del “totalitarismo” soviético. En un momento dado, Koestler exclama: “Skinner, como Stalin, es un totalitario”.

No deja de ser significativo que en su último libro “La búsqueda de lo Absoluto” (antología de textos, publicada en 1980) Koestler termine con esta metáfora: “hacer ladrillos para la torre de Babel no es ni un deber, ni un privilegio; aparentemente es una necesidad inscrita en los cromosomas de nuestra especie”.

Esta suerte de fatalismo biológico (tan propio del pensamiento judío) se entrecruza —en Koestler— con una incurable nostalgia por la “armonía de las esferas” (tan propia del pensamiento griego). Es verdad que Koestler aspira a encontrar en la filosofía griega el “logos” que dé sentido a su acción de hombre libre; pero Koestler —por encima de todo— es un judío. Y (como acertadamente escribe Alain de Benoist) “Koestler jamás perdió de vista la Tierra Prometida; simplemente la cambió de lugar en su geografía personal”.

Esta lucha íntima entre “lo individual” y “lo social”, entre “lo particular” y “lo universal”, cobra —en los escritos de Koestler—caracteres de auténtico drama. En su novela “El loto y el robot” (1961) reacciona con indignación ante la tentación de un cierto “misticismo hindú degenerado”. En esa suerte de “iluminación mística” Koestler no ve más que una forma suplementaria de sonambulismo. No se trata de contrastar al Oriente espiritual y contemplativo con el Occidente grosero y materialista; ni —tampoco—de buscar el remedio a la decadencia de Occidente en las fórmulas ajenas de una sabiduría oriental. “El remedio está en nosotros”, afirma rotundamente Koestler.

Hay en esta lucha por la plenitud personal del hombre una tremenda “agonía”, un terrible esfuerzo, una acongojante inquietud. Releyendo las páginas de sus libros, uno recuerda constantemente aquellas palabras de San Agustín: “nos hiciste, Señor para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti”. Algo de profundamente unamuniano (de profundamente español, también) hay en las obras de Koestler; y en su propia vida. Su vida fue, en efecto, una “Cruzada sin cruz”, un Cristianismo sin Cristo. Su cadena de “holones” no supo encontrar su último y definitivo “holón”: Dios. Y acabó suicidándose.

Podría pensarse que esta “nota” sobre la vida de Koestler no tiene mayor sentido en una revista —como “Razón Española”—, cuyo objetivo fundamental radica, precisamente, en una rigurosa incitación al pensamiento y a la reflexión sobre nuestro propio “ser” y nuestra propia “síntesis”. Sin embargo (y para quienes aquí escribimos) el ejemplo de Koestler tiene una profunda significación y una advertencia muy seria.

España —como síntesis de Oriente y Occidente, de pensamiento judío y pensamiento griego— parece haber sido un formidable “test” para quienes (como Koestler mismo) aspiraban a un humanismo integrador y pleno. Su paso por “las dos Españas” —la nacional y la republicana— no pudo por menos de remover profundísimamente las raíces de su propia alma. Quizás ni él mismo llegó a saber nunca hasta qué punto “la experiencia española” marcó, de forma indeleble, el destino de su vida. Este “dolor de España” (que a tantos intelectuales, españoles y extranjeros, ha afectado en los últimos tiempos) trasciende las fronteras físicas de nuestra Patria para instalarse en esa otra gran patria común de todos los hombres, que es la patria de la persona humana.

A Koestler le faltarían, sin dupla, los resortes de la Fe para hacer su plena y definitiva “conversión”. Su “holismo” nos parece un intento frustrado; aunque fascinante. El hombre no es un Jano, tan solo (a caballo entre la Naturaleza y la Historia): es un ser sobrenatural y sobre-histórico. Pero en esa lucha por lo que podría llamarse un “humanismo personalista” está no sólo el futuro del hombre —de todos los hombres—; está, también, el futuro y la razón de España. O su suicidio.