Luis Felipe Utrera-Molina Gómez

Boletín Informativo Nº 103-104

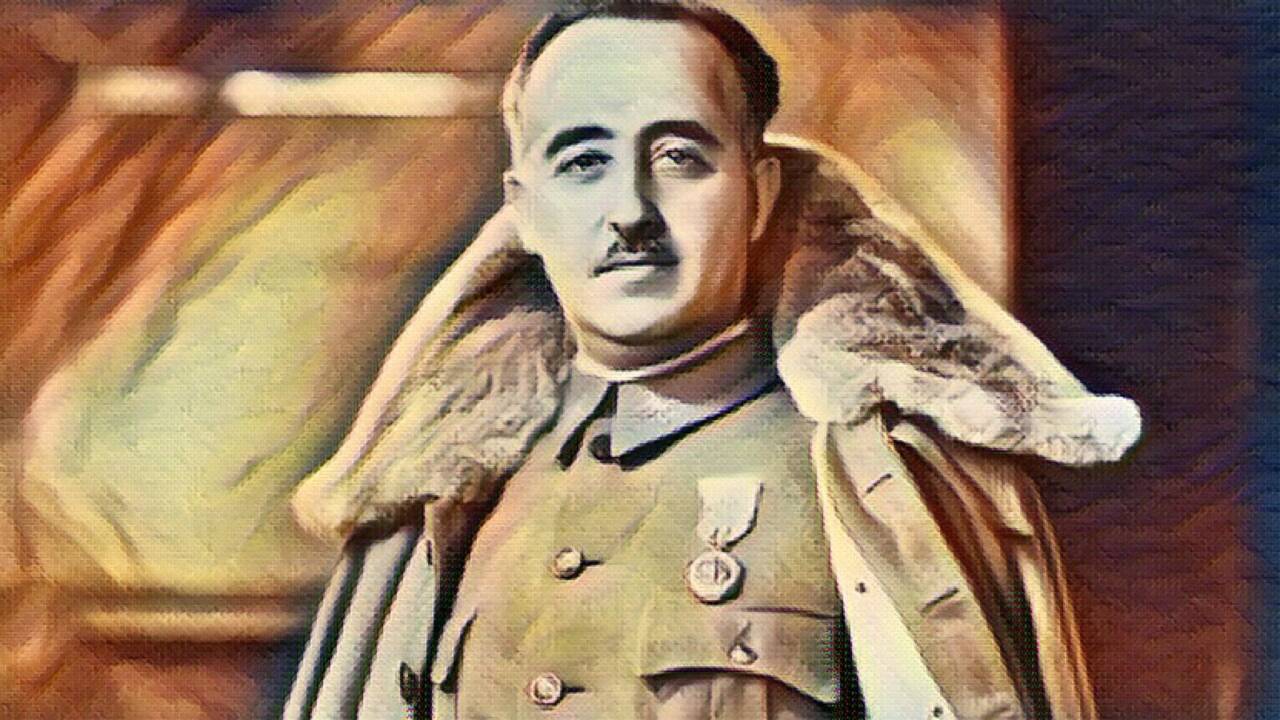

Conocí a Francisco Franco cuando contaba tan sólo seis años y estaba entonces muy lejos de pensar que, treinta años más tarde, habría yo de engrosar las diezmadas pero aún firmes filas de quienes, de forma apasionada y desinteresada siguen empeñados en defender su memoria. Y es que, si entonces eran legión quienes le adulaban, hoy tan sólo un puñado de almas honradas sigue empeñando la custodia y la defensa de una verdad que no debe rendirse al odio, a la manipulación o al olvido.

Fue mi padre quien, consciente de lo irrepetible de la ocasión, quiso darme la oportunidad de conocer a su único Capitán, al hombre al que había empeñado su lealtad hacía casi cuarenta años en un juramento de fidelidad al que hoy sigue haciendo honor como el primer día. El recuerdo de aquella tarde es una deuda más que se une a la infinita cuenta de gratitud que tengo con él.

De aquel 19 de diciembre de 1974 en el Pardo se entre-mezclan en el recuerdo imágenes grabadas en mi retina de niño con otras adquiridas con el tiempo. Pero, junto a la patética visión de las manos temblorosas de aquel hombre, aún resuenan en mi memoria unas palabras que ya nunca había de olvidar. Poniéndome la mano en la cara, Franco me dijo: «Sólo te pido una cosa; que seas tan bueno como tu padre.» Ignoro qué extraño mecanismo haría que una frase tan sencilla en apariencia quedase para un niño como recuerdo imborrable de aquella fecha. Sólo después de muchos años he podido entender, al fin, que aquellas palabras —pronunciadas meses antes de su muerte— eran la muestra de gratitud de quien comenzaba a sentir el dolor de la soledad y el frío de la traición, hacia quien le había demostrado el calor de una lealtad sin fisuras.

Mi lealtad a la memoria de Francisco Franco está, pues, en mis venas, pero nunca se ha sentido incómoda en mi cabeza. Cuando más me he acercado después a su figura y a su obra, mejor he comprendido la fidelidad que le demostraron tantos españoles, aun cuando la muerte convirtió su nombre en blanco del odio y la mentira, y tan provechosa fue la traición, el olvido y el silencio de los que todo le debían.

Hoy he vuelto a recordar las palabras con las que termina Laurent del Ardeche su célebre historia del emperador Napoleón: «El inmenso drama de su maravilloso destino terminará con el cerramiento de las puertas de su fúnebre tumba; pero esta tumba esclarecida subsistirá para lección eterna e inexorable de la humanidad entera: allí estará para recordar permanentemente a los mortales que, a pesar de las contiendas y pasajeros triunfos de los partidos, el tiempo trae consigo la justicia, deja pasar la tormenta y ve crecer los laureles.»

Corresponde a los historiadores la labor de reconstruir la verdad maltratada de Francisco Franco, tarea ingrata en lo inmediato, pero que habrá de tener su recompensa en un futuro en el que su nombre no necesitará de estatuas que lo evoquen para ocupar el lugar de privilegio que le corresponde en la Historia de España. Tan sólo quisiera resaltar en estas líneas las últimas palabras que en su lecho de muerte dirigió a quien había elegido como sucesor. «Sólo le pido una cosa: que vele por la unidad de España». Así, el hombre que había reconstruido una nación desde sus cenizas, el creador de un nuevo estado, dedica su último pensamiento a España y su última inquietud a su unidad. Hoy más que nunca comprendemos la razón de su zozobra, esperando –quizá en vano- que el destinatario de aquel ruego postrero preste a España el único servicio que de él se espera y todos le demandamos.