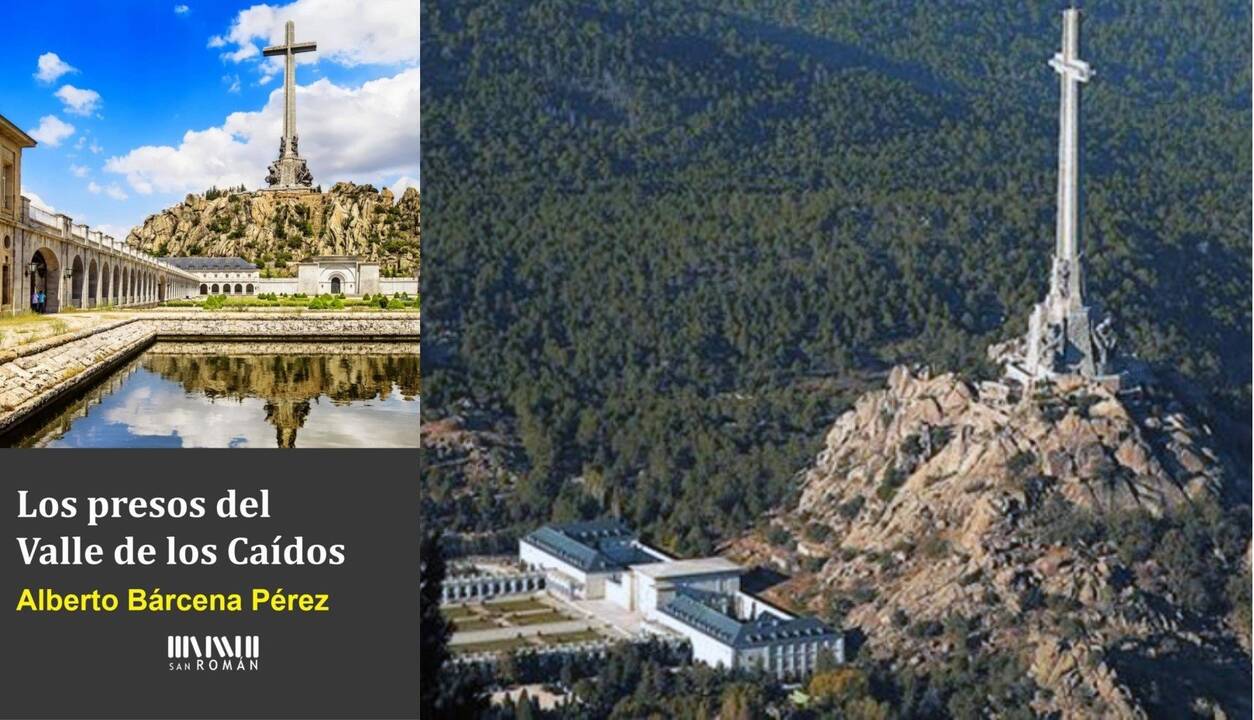

Los presos del Valle de los Caídos,

de Alberto Bárcena Pérez,

San Román, Madrid, 2015, 270 págs.

Carmelo López-Arias

Estamos ante uno de los más importantes estudios sobre el régimen de Franco publicados en los últimos cuarenta años.

Primero, porque hace aflorar documentación desconocida: las 69 cajas que se conservaban, vírgenes para los historiadores, en el Fondo Valle de los Caídos de la sección de Administraciones Generales del Archivo General del Palacio Real de Madrid. Alberto Bárcena, profesor de Historia en la Universidad San Pablo CEU, les ha dedicado cinco años de estudio.

Segundo, porque agota el tema. Se hace difícil concebir una sola línea que pueda añadir información sustancial a la recogida en Los presos del Valle de los Caídos o rectificar sus tesis.

Tercero, por su importancia crucial en las investigaciones sobre la era de Franco. El destino de los penados que trabajaron en la construcción del monumento es, en sí mismo, un asunto secundario considerado el conjunto de lo sucedido en España entre 1936-39 y 1975. Sin embargo, resulta capital para la propaganda sectaria. Demostrado ya en los últimos años que Franco jamás pensó ser enterrado allí, sino en el cementerio de El Pardo, y que la decisión de llevarlo al Valle sólo se tomó cuando ya había fallecido, deshacer el mito de los trabajos forzados se convierte en un servicio impagable a la verdad que el profesor Bárcena rinde de forma inapelable.

Y cuarto, por la oportunidad en la publicación de este volumen. El Valle de los Caídos obsesiona a la izquierda española del siglo XXI, que desea ver dinamitada la Cruz, desierto el monasterio, precintado el acceso. Una obra como Los presos del Valle de los Caídos es un auténtico obstáculo en ese proyecto.

Bárcena ha podido detallar las condiciones de trabajo de libres y penados (casi siempre indistinguibles, lo cual ya es indicativo) gracias a las contratas de las principales empresas encargadas de las obras: Rodríguez, Molán, San Román y Banús desde 1940, y para la Cruz, desde 1950, Huarte. Los trabajos comenzaron el 1 de abril de 1940 y los primeros penados no llegaron hasta mediados de 1943.

¿Por qué se tomó esa decisión cuando ya se llevaba trabajando tres años en Cuelgamuros? Fue una iniciativa del Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos negociada con el Patronato de Nuestra Señora de la Merced, creado en 1938 a iniciativa del físico y jesuita José Agustín Pérez del Pulgar. El religioso había mostrado al general Máximo Cuervo su preocupación por ir superando las heridas del enfrentamiento civil y le había sugerido un sistema voluntario de redención de penas por el trabajo. El militar lo transmitió a Franco, quien acogió bien la sugerencia. El Patronato fue el encargado de tramitar las solicitudes y establecer los criterios de redención, que se ampliaron de tal manera que, como señala el autor, «se redimía condena por cualquier cosa… Lo reconocen muchos autores antifranquistas».

¿Cuántos fueron? De los casi veinte años (1940-1959) que duraron las obras, sólo en siete (1943-1950) participaron en ellas destacamentos penales. Según las cifras oficiales, trabajaron en las obras a lo largo de esos veinte años unos tres mil trabajadores. ¿Qué proporción supusieron los penados respecto a los trabajadores libres? Los listados de las adjudicatarias cruzados con los datos oficiales apuntan a una cifra muy oscilante año a año y mes a mes, pero siempre en torno a la mitad del total.

Para hacernos idea de órdenes de magnitud: suponiendo un número igual de trabajadores durante 19 años, y un 50% de penados en los siete en los que estuvieron allí (37% del tiempo), encontramos que la participación de mano de obra penada supone un 18,5% de la mano de obra total empleada en la construcción del Valle de los Caídos.

Esos que se ha llamado «esclavos de Franco», además, cobraban como un trabajador normal y tenían acceso a los mismos derechos sociales que éstos. Lo cual, sumado a la redención de pena (que fue in crescendo con los años) y a la posibilidad de llevarse a la familia a vivir al poblado (al menos sesenta lo hicieron), convertía trabajar en el Valle en un destino muy apetecido por quienes se hallaban en prisión. Bárcena recoge en ese sentido currículos «inflados» en los aspectos profesionales y «desinflados» en cuanto a la causa de la condena. Quien podía buscaba una recomendación para situarse allí: es el caso de Nicolás Sánchez-Albornoz y de Gregorio Peces-Barba del Río, padre del futuro presidente socialista del Congreso de los Diputados, quien llegó avalado por el director de la prisión de Conde de Peñalver.

No sólo se inflaban currículos y se buscaban enchufes para cumplir la pena en el Valle de los Caídos, sino que la más grave amenaza que pesaba sobre los presos en caso de indisciplina o altercados era la expulsión. Bárcena documenta este hecho hasta la saciedad: «Había que respetarlos [a los capataces], si no, ya sabías lo que te quedaba. Si no te comportabas, pues venías caminito de la cárcel otra vez», afirma uno de ellos.

Apenas se registran testimonios de malos tratos. Damián Rabal, penado de los primeros tiempos («los peores», según él), afirma que «alguna vez le han dado alguna bofetada a algún preso». Pero también, justo por una bofetada, fue sancionado un guardia civil. La convivencia normal era la norma. Un penado, Teodoro García Cañas, cuenta la anécdota de una Nochebuena en la cual una pareja de la Benemérita acudió a compartir la celebración en una de las viviendas. El dueño de la casa sólo les dejó entrar sin tricornio ni fusil, que dejaron en casa de un vecino.

Si los presos del Valle tenían ventajas respecto a otros presos, también los trabajadores libres (algunos de ellos, penados que se reengancharon una vez cumplida su condena) respecto a otros trabajadores, entre ellas la vivienda que medio centenar obtuvieron en Madrid cuando finalizaron las obras.

Asimismo, unas condiciones en la reagrupación familiar que dieron lugar a situaciones sorprendentes. Bárcena recoge un oficio del regidor del Valle de fecha 3 de julio de 1950 en el que se ordena a los trabajadores que informen de la razón de la permanencia en su domicilio de personas sin la debida justificación, y prohíbe, «para evitar que el Valle se convierta en punto de veraneo», la permanencia «de otras personas que las que habitualmente residen en el mismo». Habían aprovechado la relajación en la concesión de permisos desde –alegan las solicitudes– «la madre de mi prometida» a «una tía carnal de mi señora y mía y una sobrina de los mismos».

En cuanto a los muertos por accidente, el testimonio del doctor Ángel Lausín, que fue médico en el Valle durante todo el periodo de obras, habla de 14. El primero tardó en llegar casi ocho años: el 6 de enero de 1948 se produjo el primer fallecimiento, Alberto Pérez Alonso, un barrenero que trabajaba en la cripta. Bárcena encontró en el Palacio Real toda la información sobre este caso y sobre otros dos, y no hay más que puedan documentarse. Es una de las aportaciones de su obra, que reduce a la nada la propaganda al respecto: aceptando como hipótesis los catorce que sólo descansan sobre base testifical, fija un máximo de seis muertos por causa laboral entre los penados.

Los presos del Valle de los Caídos regala al lector con gran amenidad una incesante acumulación de datos sobre todos los mitos que intentan ensuciar la verdad histórica sobre el Valle de los Caídos, y deja así en evidencia la inagotable capacidad de mentir de los enemigos del monumento. El profesor Alberto Bárcena ha escrito un libro que es obligado estudiar y difundir. Hay mucho en juego.